導入推進の切り札!らむだ式!RPA適用業務選定のすべて

皆さまこんにちは。NTTデータ認定 WinActorアンバサダーの澁谷です。

さて、アンバサダーコラムVol.9は「導入推進の切り札!らむだ式!RPA適用業務選定のすべて」というテーマでお話をします。

当サイト内「アンバサダー登壇メディア・イベント」ページにて事前告知しておりました通り、2022/7/29にRPA Partner Conference 2022において、WinActorユーザー代表として特約店の皆さまにWinActorユーザーの想いを伝えさせていただくため登壇いたしました。その会の中で、参加されていた特約店の皆さまより

「RPAは費用対効果が出せない(出すのが難しい)」

「自働化する業務がなかなか見つからない」

といったユーザーの声がまだまだ非常に多いとお聞きしました。

まさしく、私の今回のコラムテーマと合致していると思いイベント終わりに早速ペンを執っております。

私が今まで、イベント登壇など機会があるごとに幾度となくお話してきましたが、あらためて当社がRPA推進時に実際に使用しているRPA適用業務選定基準について詳しく紹介をいたします。

RPAをスタートする際に「どの担当のどの業務からどういう順番でシナリオを作成していくか」、これはRPA推進者であれば誰もが必ず最初に悩むところです。

例えばシナリオの作成は簡単だが効果(費用対効果)が少ない業務といった場合は、シナリオ作成工数(時間)のほうが目立ってしまいRPA推進プロジェクト自体が効果がないものとみられてしまったり、逆に費用対効果はとても大きいかもしれないがシナリオ作成に〇か月要します、というような業務だと、実際に費用対効果が出るまでの間、活動していないようにみえてしまい、RPA推進プロジェクト自体の存続に関わってしまうことにもつながりかねません。

つまり、①どの業務をRPAで自働化するか、②その業務をどの順番で進めてゆくか(自働化する優先順位)この2点はRPA推進の際、非常に重要なポイントとなります。

と、わかってはいるものの、研修・セミナーを聞いたり、関連書籍を読んでみたり、そういった中に記載のあるような開発標準例ではなかなか自社に合った方法が見当たらないという事も多いのではないでしょうか。

そんな時はこれからお話しする「らむだ式!RPA適用業務選定」を使っていただくことを強くおススメいたします。

なぜこんなにも自信をもっておススメできるかというと、机上で考えたものではなく、「RPA推進者とRPAを適用する現場が一緒に悩み、考え、何度も改良を繰り返して作り上げた適用業務選定」だからです。まさしく「魂の入った業務選定」です。

ポイントは以下です。

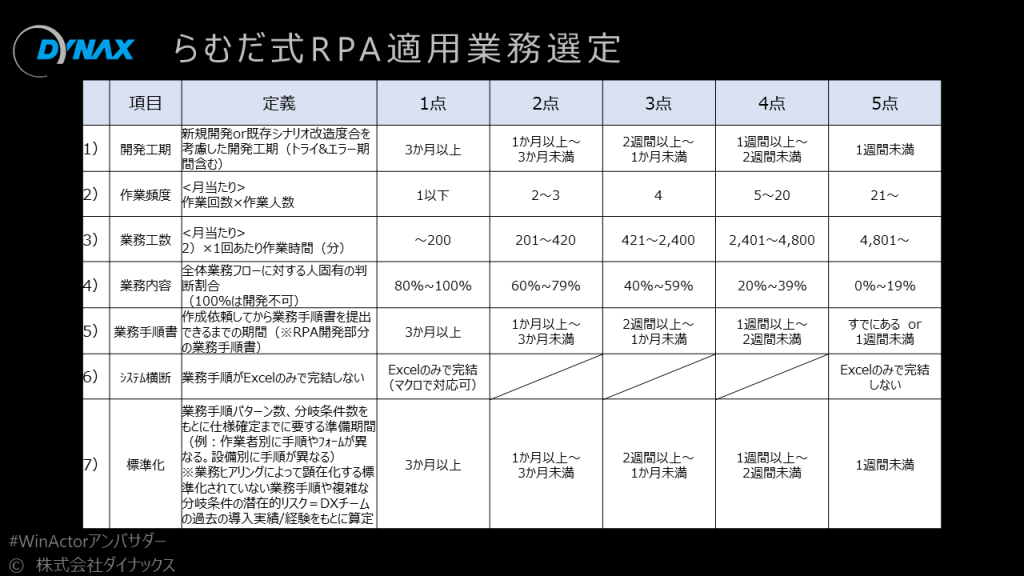

1) RPAで自働化したいという業務を7つの項目で点数付けし業務を数値化

2) 点数は1点~5点の5段階評価(最高得点は7項目x5点=35点)

3) 点数が偏る場合は採点条件を常に見直す(現在7代目)

具体的な内容を観ていきましょう。

| 1) | 開発工期 | 予想されるシナリオ開発にかかる日数 |

|---|---|---|

| 既存シナリオを改造することで対応できると工期が短くなり高得点となる | ||

| 2) | 作業頻度 | 月当たりの作業回数x作業人数 |

| これはそのままですね | ||

| 3) | 業務工数 | 月当たりの作業時間 |

| 2)に1回あたりの作業時間をかけます | ||

| 4) | 業務内容 | 業務全体に対する人の判断割合 |

| 人の判断が入る業務でも、その前後を自働化するという方法があります | ||

| 5) | 業務手順書 | 業務手順書があるか、なければ提出までどれくらいかかるか |

| 業務が担当者の頭の中だけにあるようでは困るので業務手順書は必須です | ||

| 6) | システム横断 | 業務が複数システムを横断しているか |

| Excelだけの業務だとRPA以外でも効率化できます | ||

| 7) | 標準化 | 業務を標準化するまでにかかる日数 |

| 業務パターンが多岐に渡るとシナリオが長大になるので事前に業務標準化をします | ||

非常にシンプルかつ明瞭でわかりやすい7つの項目のみにあえて絞ってあります。

この業務選定を使用した場合、大きな効果が2つあります。

1つはその業務がどういう基準で選定されたかが数値という形で一目でわかりますので、点数が低くてシナリオ作成対象から外れてしまった場合でも、なぜそのようなジャッジになったのか納得のいく回答・説明ができるということ。

もう1つはRPA推進の費用対効果などを上長や役員へ報告する際に明確な根拠を提示できるということです。事前に基準に合わせて選定をしておけば、効果の算出は非常に容易です。

トヨタ生産方式では「百聞は一見にしかず、百見は一行(行動)にしかず」と言います。100回聞くよりも1回見る方がよくわかる、というのは皆さまご存じの通りですが、さらに一歩踏み込んで100のことを見たり、100回見るよりも、自分で1回行動してみることが大事という意味です。

今回私が紹介した「らむだ式!RPA適用業務選定」はあくまで一例です。もし冒頭で記載したように適用業務がなかなか見つからずに悩まれているようであれば、まずはこちらをたたき台にして自社のオリジナル選定基準を作成することで、RPAの社内展開をもう一歩前に進める機会になると思います。

アンバサダーコラムVol.9、いかがでしたでしょうか。

次回は記念すべきVol.10。「WinActorラウンジ2022に参加しました!」についてお話します。お楽しみに。