・ロボフィス㈱ 川口 雄大 氏

・江津市政策企画課 係長 森下 晃 氏

・江津市政策企画課 課長 無川 未来也 氏

島根県江津市は人口約2.3万人の小規模自治体だ。限られた人員と予算の中で、いかにRPAを職員全体に普及させ、業務効率化を進めたのか。

取り組みの背景と成果について、政策企画課の森下晃氏に話を伺った。【取材:2025年8月7日】

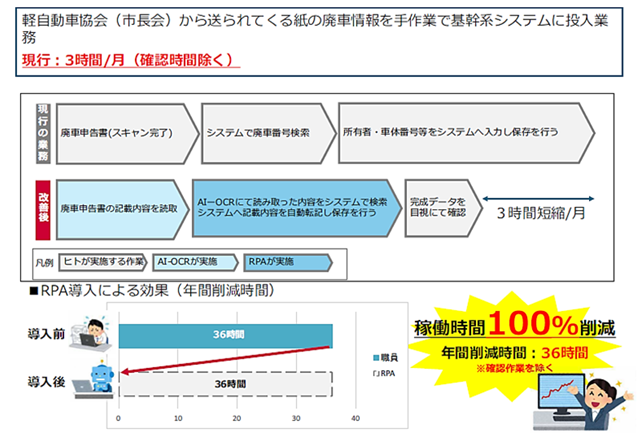

導入業務

- 軽自動車税の廃車処理における紙の廃車情報を自動入力

- 人口統計処理

- 水道メーター交換データのシステム入力

- 財務会計システムの支払処理

ポイント

- “普段使い”を前提にNaNaTsu(WinActor+DX Suite)を導入し、職員端末から随時操作できる環境を整備

- 全庁展開は「概要研修(203名)→操作研修(30名)→業務ヒアリング(37業務)」の段階設計で認知・実践・発掘を一体化した

- 財務会計の共通シナリオを約30人へ配布し、少件数の処理でもRPAを使う横展開でミスへの不安と確認工数を抑制した。

- 抵抗感の強い部署に固執せず前向きな部署から成果を可視化して波及させ、現場伴走で学習コストを抑えた。

- 効果は年間約36時間削減などの定量的なものに加え、「楽になった」「確認が減った」といった定性指標も重視して評価した

BPRから始まったデジタル化への道のり

江津市がRPA導入に踏み出したきっかけは、令和4年度に実施したBPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)だ。

「前年度にBPRで業務分析を進める中、委託事業者からRPAとAI-OCRの活用提案があり、業務改善と時間削減の効果が見込めると判断しました」と森下氏は振り返る。

当時は長時間労働が常態化し、特に税務課の業務量が多かった。森下氏自身が税務課市民税係の出身で、給与支払報告書の手入力や軽自動車税の廃車入力といった単純作業の負担を実感していた。

BPRでは4課(人事課、税務課、社会教育課、水道課)を対象に36業務を分析し、3,587時間の削減見込みを算出。このうち2,392時間はRPAとAI-OCRの活用で実現可能と試算した。

「税務課は導入に前向きで残業も多かったため、優先度を高く設定しました」と森下氏。

ツール選定で重視した「普段使い」という発想

令和5年度には、スマートシティ江津推進本部会議のワーキンググループ「AI-OCRとRPA」を立ち上げ、主要なRPAの3ツールを比較検討した。実際に触れてみると「コードを書くよりは簡単だが、Excelの数式よりは難しい」というのが率直な感想だったという。

また、総務省の先進事例に見られる“数千〜数万件規模”の大量処理について、江津市で対応するケースは稀で、必ずしも参考にならないと気づいた。そこで、「細かな業務でもRPAを『普段使い』すれば良い」と発想を転換。以後の方針が定まった。

最終的に、NTTドコモビジネスが提供する「スマート自治体プラットフォームNaNaTsu」(DX Suite、フローティングライセンス×1)と、RPA「WinActor」(ノードロックライセンス×1)を採用した。

「どのRPAも一定の難しさはある前提で、日本語対応、研修とシナリオ作成のフォロー、そして職員用端末からいつでも使える“普段使い”の環境を重視して選定しました」と森下氏は説明する。

全庁導入への段階的アプローチ

令和6年度、江津市は全庁導入を本格化。段階的に次の施策を進めた。

- 全職員向けRPA概要研修(203名)──業務ヒアリング時に「RPAって何?」という反応をなくす基礎理解の醸成。

- 希望者向け操作研修(30名)──シナリオ作成の難易度は踏まえつつ、「この業務はRPAでできそう」と発想できる人材を増やす。

- 業務ヒアリング(37業務)──受講者を中心に各職場を回り、RPAで対応可能な業務を抽出。

その結果、令和6年度に4業務、令和7年度には9業務のRPA活用事例が生まれている。

職員の反応──最大の壁は「抵抗感」

全庁展開は順風満帆ではなかった。最大の課題は一部職員の「抵抗感」だ。

導入前ではRPAのイメージがつかないため、本当に効果があるのかという懐疑的な声があった。また導入後、RPAの操作研修の参加を促しても、業務多忙を理由に協力が得られないケースが生じる。さらには操作研修を実施しても、すぐに自力でシナリオを作れるレベルに到達するのは難しく、自分の業務で実践してみようという職員は少ない状況だった。

そこで、全職員に向けRPAの概要研修を実施し、RPAのイメージを定着させることから始める方針に転換。また、取り組みに前向きな部署から先に結果を出し、周囲へ波及させる進め方に切り替えた。課長層が前向きな部署では参加率が高かったという。

操作研修では、自力でシナリオを作れなくても「どの業務ならRPAを活用できるかを判断できれば良い」とハードルを下げ、職員のRPAに対する抵抗感を軽減した。

具体的な活用事例──「楽になった」を積み上げる

現在、江津市では複数の業務でRPAが活用されている。

- 税務課:軽自動車税廃車処理

軽自動車協会から送付される紙の廃車情報をAI-OCRで読み取り、基幹系システムへRPAで自動入力。月3時間相当の作業を実質ゼロ化した。 - 財務会計システム:支払処理

Excelの記入項目をシステムに転記するシナリオを作成し、約30人に配布。処理件数が1〜2件でもミス抑止と確認工数の削減に寄与し、「楽になった」「ありがとう」という声が寄せられている。 - 福祉系部署:人口集計

半年ごとにPDFの人口表からExcelへ手入力して高齢化率を算出していた業務を、AI-OCRで読み取り、RPAで集計まで自動化。転記ミスの低減と担当者の負荷軽減につながった。 - 水道課:メーター交換のシステム入力

2,000〜3,000件規模の処理についてRPA化に着手し、テスト運用を開始。交換完了データの取り込みから基幹システム更新までの定型作業を自動化し、繁忙期の入力負荷の平準化と誤入力の抑止を狙っている。

森下氏は、定量的な成果だけでなく職員の実感を重視する。

「ボタン一つで自動化できる安心感が、心理的負担を減らします。ちょっと一息つける“バッファ”が生まれることが重要です」

文化の変化──“RPAでいける?”が合言葉に

導入から約1年、庁内には変化が表れている。

「廊下ですれ違いざまに『この業務、RPAで対応できるかな?』と声を掛けられるようになりました。以前はBPRでも“意味があるのか”“使えない”という反応が多かったのですが、RPA導入業務は感謝の言葉をいただける取り組みです」

現在のコアユーザーは5〜6人程度だが、財務会計処理のシナリオ配布(約30人)により裾野は着実に広がっている。

今後の展望──3年続ければ文化は変わる

令和7年度は、採用3年目職員への操作研修を必須研修として位置付ける計画だ。

「外部パートナー(NTTドコモビジネス/ロボフィス株式会社 )からも、少なくとも3年継続すればRPAが“業務の普通の選択肢”として定着していくと助言を受けています」

森下氏はRPAを「印刷機やプリンターのような存在」にしたいと語る。

「『これはRPAでやろう』が日常感覚になり、必要に応じて誰もが簡単なシナリオを作成・修正できる状態になれば、業務は着実に軽くなるはずです」

小規模自治体の新しい導入モデル

江津市の事例は、劇的な時間削減だけで効果を測るのではなく、“普段使い”による働きやすさ・意識変革を重視する評価軸の有効性を示している。

「大・中規模自治体のように削減効果が明確に出にくい小規模自治体こそ、『全職員が1日15分でも楽になる』発想が重要です」と森下氏。

継続的な取り組みと職員の行動変容によって、小規模自治体でもDXは確実に前進できることを示した好例と言える。

※情報は取材時点