COBOTPIAグランプリ事務局より

この度はご応募およびご視聴参加ありがとうございました。今回個人・チーム合わせて、122組の皆様にご参加いただきました。皆様のアイデアと審査を通して、事務局および視聴者の皆さまにも多くの気づきが得られることとなりました。心より御礼申し上げます。

審査員講評

相模女子大学大学院特任教授

昭和女子大学客員教授

iU情報経営イノベーション専門職大学 超客員教授

白河 桃子

コンテストの審査員って本当に楽しいですよね。

皆様が現場のリアルな課題をそのままぶつけてくださるので熱いじゃないですか。

“RPAって何?”という方には、ぜひこういったコンテストを見て、現場のリアルを感じていただきたいです。

また、今回のアイデアは非常にレベルが高かったと思います。

「普段身近で感じている問題は、こうやって解決できるんだ」ということが”働き方改革”に繋がりますし、さらにロボットやAIといった最新の技術は人の仕事を奪うのではなく、人を助けてくれる、より自分がやりたいことに集中できる時間を提供してくれるんだということが皆様に伝わったのではないでしょうか。

ディップ株式会社 執行役員

次世代事業準備室/dip AI.Lab室長 株式会社GAUSS取締役、株式会社JollyGood取締役

進藤 圭

「RPAが生きるところってもっとあるよね」そんな気づきをたくさんいただきました。

RPAがテーマになると、オフィスの話題やライセンスサービスをどう使うか、に終始することが多いのですが、今回のイベントでは農業、会話、多様性、家庭といった大きな社会課題からアイデアと触れ合えて刺激になりました。

今回のイベントのように「デジタルの労働力を活用するのに制限はなくていい、もっと自由に考えよう」という機運がRPA界隈から、社会に広まっていくよう、私も皆様に負けないよう実践していきます。

株式会社ダイナックス

情報システム部 IOT 推進チーム 主幹

NTTデータ認定WinActorアンバサダ

澁谷 匠

「とにかく面白かった」というのが率直な感想です。特に本選に進んだ6組のアイデアはどれも素晴らしい内容で甲乙つけがたく、採点にとても悩みました。

また、審査員の皆さんのそれぞれの目線でのコメント・点数付けは僕自身非常に勉強になりました。

今回つくづく実感したのは、RPAの適用・展開の可能性はまだまだある、ということです。

WinActorアンバサダーとして、皆さまから寄せられたたくさんのアイデアの後押しができるような活動を進めていきます。

審査員は初めてでしたがとても良い経験となりました。

是非また機会をいただいてコンテスト応募や審査にチャレンジしていきたいと思います。

株式会社NTTデータ

社会基盤ソリューション事業本部

ソーシャルイノベーション事業部長

野崎 大喜

オフィスや工場など、ロボットが適用できる領域を我々が決めてしまっていることに、本コンテストを通じて気づくことができました。

本戦に選ばれたアイデアだけではなく、応募していただいたものの多くが、日常生活での課題に対するものでした。

当たり前として受け入れてしまっていることも、見方を変えると課題として浮かび上がってくるわけで、それを皆様に教えていただきました。

その範囲も、私たちが考えているよりもはるかに広く、NTTデータとして貢献できる領域はまだまだあると確信しました。

120以上ものアイデアを応募していただきました皆様、ありがとうございました。

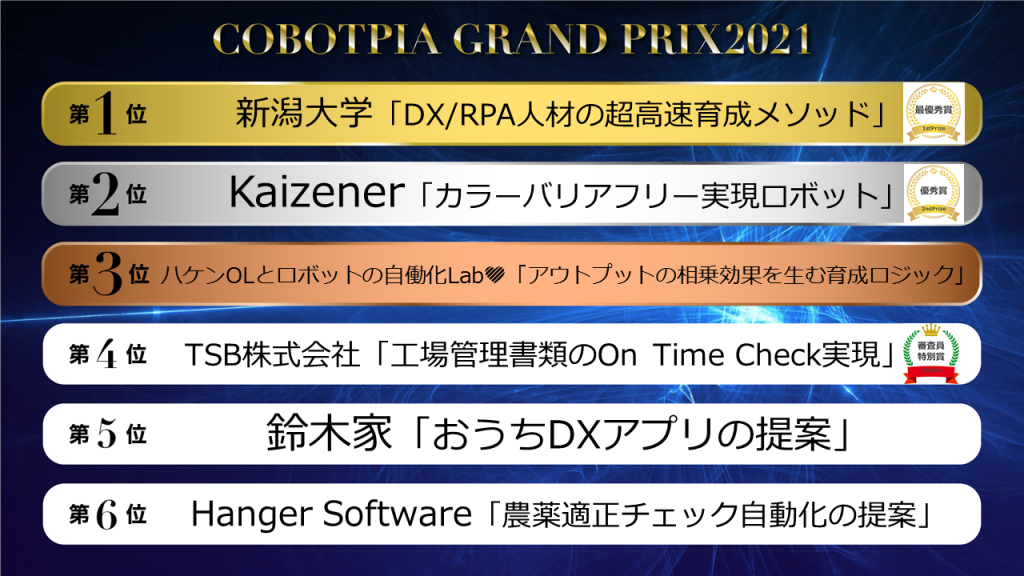

本選結果発表

4名の審査員得点と視聴者投票の合計点により、順位を算出しました。

審査員特別賞は点数に関わらず、審査員4名の相談により決定しています。

受賞作品と受賞者インタビュー

- 最優秀賞

- 優秀賞

- 審査員特別賞

- 参加賞

【最優秀賞】国立大学法人 新潟大学「DX/RPA人材の超高速育成メソッド」

■作品概要

タイトル

RPAスタートアップを60倍に加速する!新大メソッドを活用したDX/RPA人材の超高速育成ブートキャンプ

作品概要

通常60日で提供されるRPA導入トライアルに、新潟大学が開発したRPAロボットやExcelDBのレイアウトを利用し、さらには失敗事例も共有することで、1日でロボットの実装までを経験させる。

当該ロボットは水平展開、垂直展開も容易なため、導入のファーストステップとして最適となる。

■新潟大学 西山 純一 様、諸橋 史絵 様、寒川 美樹 様

(左より)西山さん、牛木学長、寒川さん、諸橋さん

-

コンテストへの応募動機について教えてください

-

楽しそうだったからです。メルマガの募集記事を見てすぐに、一緒に参加してくれそうな寒川さん(注:参加チームの一員)にチャットしたら『コンペ面白そうー!』と即レスしてくれたのも大きいです。大学はお堅いイメージがあるでしょうから、そのギャップも武器になるんじゃないか、と考えました。事務職員がビジコンに応募するような前例は無いので、後押ししてくれた学長にはとても感謝しています。一番の目的は、学外から評価されることで、学内での活動の認知を高めることでした。最優秀賞という最高の形で目標を達成することができ、ホッとしています。

-

本選に選ばれた時のお気持ちを教えてください

-

とにかく嬉しかったです。応募〆切以降、何度も何度もメールの送受信ボタンを押していました。上記の質問にもコメントしましたが、『事務職員として公の場でプレゼンをする』というのが、緊張しつつも、ワクワクする気持ちが沸いてきたのを覚えています。

-

応募作品に込めた思いについて教えてください

-

本作品の内容は、いま新潟大学が推進しているDXの明るい部分だけではなく、あえてネガティブな部分も共有することで、より全体のDX推進に資する、が最大のポイントです。RPAの導入に際して本学が経験した苦労は、これからRPAを導入する人達が同じ苦しみを味わうことのないよう、NTTデータ様や代理店を通じて還元していただければと思います。

-

本選出場して、プレゼンテーションした感想について教えてください。また、併せて、審査員講評を受けてどう思われたかについても教えてください

-

伝えたいことが多くあり、もっと時間があれば…というのが正直なところです。とても楽しかったので、またぜひ参加したいです。コンテストのアーカイブ配信や、このインタビュー記事から、他の大学との繋がりが発生すればと思っています。本学のアイディア(というか活動)に対して審査員の皆様から的確なコメントをいただき大変参考になりました。また、審査員の中でも一番現場に近い澁谷様から、素晴らしい評価(注:コンテスト中 最高得点の92点)をいただけたことは大変光栄です。

-

賞金の使い道について、差し支えなければ教えてください

-

皆様は『ドナルドマクドナルドハウス』をご存じでしょうか。お子様が入院する際、そのご家族が滞在することができる施設です。ご家族の経済的、精神的なサポートを目的としています。本学の附属病院にも令和4年10月に併設される予定です。個人的に、その活動に対し、何か少しでも力になれないかと考えていました。実は今回、賞金をその運営に活用してもらえるよう、学内で了承をいただけました。執行部や財務担当部門に感謝するとともに、勝手に決めたのに快く『いいじゃん!』と言ってくれたチームメイトにも、とても感謝しています。

-

自動化・業務効率化への思いや、これからのお考えがあれば教えてください

-

自動化・業務効率化を進めることに議論の余地はありませんが、『何から手を付ければいいのか』『どの業務がRPAに向いているのか』の選別や、『好事例の共有や情報交換可能な仲間を作る』『組織を超えた互恵関係を構築する』には膨大な手間と時間が必要です。後者に至っては、初任者は実現の目途すら見通せないと思います。例えば【大学向け好事例パッケージ、すぐ使えるRPAシナリオ付】のような即効性のある商品があればぜひ購入したいですし、NTTデータ様にはユーザーの好事例に横串を通すようなサポートもしていただけると助かります。

-

最後にこれだけは伝えたい!等があれば自由にご記入ください

-

RPAを含むDXの推進は、ルーティン作業が割り振られがちな若手職員ほど、興味を持ってくれる事が多い印象です。伝票入力やハンコを押すために入職したわけじゃない。そんな時には、せっかく改善するなら目の前の業務だけではなく、全体の業務フロー改善を目的とした、組織を横断する連携・プロジェクト推進を一緒にやってほしい。どうせ働くなら楽しい方がいいですし、より成果が出ると思います。10年後を担う若手職員の情熱に薪をくべつつ、ルーティン業務の自動化を進め、企画的な業務にシフトしていく。健全なサイクルで、時代の変化に対応していけたらと考えています。

【優秀賞】Kaizener「カラーバリアフリー実現ロボット」

■作品概要

タイトル

カラーバリアフリーなデジタル情報の生成により、異なる色覚特性の人の生産性を3倍にするアイデア!<Color translator>

作品概要

色分けされたデジタル情報を、異なる色覚特性の人もわかりやすくするため、ロボットが「色の翻訳」をお手伝い。

以下の流れで、カラーバリアフリーなデジタル情報を生成において、デジタルロボットの活用および、色にこめた意味を理解するための生産性向上が可能である。

① ユーザが、色覚特性をロボットに指示しておく。

② デジタル情報(PowerPoint、Excel、PDFなど)に応じたアプリケーションを起動する。

③ AIを用いて、色に意味をもたせる機会の多い、テキスト、グラフ、図表、マップなどを抽出する。

④ AIを用いて、指定した色覚特性に応じて、誤認しやすい色の使用箇所を特定する。

⑤ RPAを用いて、③~④で抽出・特定した箇所の色を、指定した色覚特性に応じて、わかりやすいものに変換する。(必要に応じて保存まで行う)

■Kaizener 森谷 栄一 様、米倉 早織 様

-

コンテストへの応募動機について教えてください

-

これまで数十件のWinActorシナリオを作成して部署内の業務効率化に貢献してきたつもりであるが、まだ手間がかかりストレスを感じる業務があり、WinActorですぐに実現できないだろうが、こういう事が効率化できれば良いのでは、という思いから応募した。

WinActorシナリオを作ったり、使ったりした人、8名に集ってもらい、議論して、6件応募した。

-

本選に選ばれた時のお気持ちを教えてください

-

ニッチだが世界に広げると効果があるだろうと思っていたので、選ばれたのは非常にうれしかった。

【チームメンバーより】

・森谷さんから案を出して頂いた際、テーマと内容からして予選は通過すると思っていた。

・Kaizenerの他のメンバーも、自分達のチームの案が選ばれたことでモチベーションが高まったと思う。

-

応募作品に込めた思いについて教えてください

-

一家に1台のロボットとして寄り添ってくれるアイディアがもっと出てくるとよいと思っており、そのようなアイディアが出せた。 ⇒すべての人に提供できるシナリオができるとよいなと思う。

-

本選出場して、プレゼンテーションした感想について教えてください。また、併せて、審査員講評を受けてどう思われたかについても教えてください

-

・共感を得られて率直に嬉しい。ぜひWinActorで実現したい。

・思った以上に晴れやかで、司会が非常に良かった。最初のプレゼンターということで自分の性格をそのまま出して説明できた。

・審査員講評については、その場で点が出て講評もその場で頂けたのは良かった。高評価であったのは自分の思いが伝わったからだと思っており、よかった。

【審査員講評(参考)】

進藤様:まさにSDGsのロボットである。是非WinActorで実現してほしい

白河様:発想が素晴らしい。ユニバーサルカラーを知った。デザイナーの方以外では分かりにくい。「このフォントが頭に入らない」という学生がいて、フォントを変えたら改善する効果もある。

渋谷様:色を付けるのが強調の意味で有効であるが、色に頼り過ぎても問題あるなと思った。WinActorで実現したい。

-

賞金の使い道について、差し支えなければ教えてください

-

1.家のカラープリンターはまだ1・2年しか使っていないが、悲鳴を上げ始めた。印刷時「キーキ―」と言うので、修理に出したい。

2.業務の効率化、企業変革や経営革新に関連した書籍はよく読みますが、2・3千円はするのでこれの購入に充てたい。

-

自動化・業務効率化への思いや、これからのお考えがあれば教えてください

-

効率化をした工程は、前後の工程にも影響を及ぼし、結果として全体の効率が上がることとなる。

ある工程が効率化すると、次の工程は供給量が増え、前の工程は需要が増えることとなり、効率化をせざるを得なくなる。

例えば、繊維産業が、産業革命時のほぼ最初の産業となったが、

①綿花から糸をとる、②糸を撚り合わせる、③布を織る、④服を作るがあるが、最初に③の布を織る工程が効率化し、前後の工程に効率化を促した。

これによってその事業全体が効率化していくことから、最初に効率化した工程に不満を漏らす前に、自分の工程の効率化はできないかを考えることが必要なのではないか。

自ら律しながら行動し、自分事としての成功体験があると、次の効率化ができ、さらに賞賛されたらモチベーションも上がる。 簡単なRPAだからこそ、自分にとっての体験をすることがしやすくなったものと思う。

-

最後にこれだけは伝えたい!等があれば自由にご記入ください

-

・新しい事業の芽を見出すことができるかもしれないので、継続的にこのような取り組みを行って頂きたい。

・RPA生産性向上に役立つものに加え、「ロボットがいるからこそこんなこともできる」「今までできなかったことがロボットでできる」という目線でロボット活用が広がっていくと、より良いアイディアができていくかと思う。

【審査員特別賞】ティー・エス・ビー株式会社「工場管理書類のOn Time Check実現」

■作品概要

タイトル

工場の品質管理者必見!工場のプロセス各所に点在する管理書類のOn time checkで品質安定性と管理業務効率を3倍速にするアイディア!

作品概要

工場に存在する無数の品質管理書類をPC入力せずにセンターファイル化するとともに、自動モニタリングして管理者へ報告。

異常値管理やメンテナンス管理などの情報から作業指示までをデジタルロボットが。

以下の流れで、デジタルロボットの活用および生産性の向上が可能である。

① 品質管理書類・メンテナンスレコードなどは、いままで通りExcelなどで引き続き作成が可能(導入に際する変化点なし)

② 各種レコード書類のマスター登録(工程・設備名や管理頻度や報告先の管理者などを登録)

③ 工場のプロセス内では、今まで通りペーパーの記入で運用(作業者に新たなスキルは不要)

④ 今まで通りレコード書類に記入した後で、スマホで写真にとってセンターに転送のみ

⑤ センターにて、AI OCRで読み取り内容をデジタル化

⑥ 定時作業の漏れを管理するだけでなく、集計ツールや管理値変動をRPAで判定し、品質管理リーダーおよび管理者への報告だけでなく異常値に対するオンタイムアクション指示までを行う

(異常処置は紐づけされた作業標準書に沿った指示でスマホを端末として対応者に配信)

⑦ 管理データおよびアクション履歴の保存(エビデンス管理)

■ティー・エス・ビー株式会社 夜部 茂樹 様

-

コンテストへの応募動機について教えてください

-

デジタルロボットの活用については、以前から興味がございました。製造業なので、いつもはプロセスの機械化・自動化・ロボット化を考えるのが仕事ですが、ソフトウエアによる業務効率視点からのロボット活用を考えてみようと思い応募しました。

-

本選に選ばれた時のお気持ちを教えてください

-

最終プレゼンに残った皆様のアイデアがとても面白かったので、正直に言うと選ばれるとは思っておりませんでした。

-

応募作品に込めた思いについて教えてください

-

製造業は現場力と思っておりましたが、コロナで海外工場のプロセス監査などが直接見てできなくなったことで、管理業務をデジタルの力に代える発想につながりました。DXって難しく考えるよりちょっとした困ったから生まれるんだな・・・との思いをこめて作品にしました。

-

本選出場して、プレゼンテーションした感想について教えてください。また、併せて、審査員講評を受けてどう思われたかについても教えてください

-

デジタルロボットの開発のプロの方々にもご評価を頂けたので、実際に業務改善プログラムとしての実用化に取り組んでみたいなと思いました。

-

賞金の使い道について、差し支えなければ教えてください

-

新規製品開発事業部での開発費に使わせていただきます。

-

自動化・業務効率化への思いや、これからのお考えがあれば教えてください

-

デジタルのプロとしてNTTデータ様の入賞者アイデアに対する支援プログラムがあれば是非活用して自動化・業務効率化に取り組んでみたいですね。

-

最後にこれだけは伝えたい!等があれば自由にご記入ください

-

アイデアで終わらせず、是非取り組んでみたいと思います。

【参加賞】ハケンOLとロボットの自働化Lab♥「アウトプットの相乗効果を生む育成ロジック」

■作品概要

タイトル

アウトプットの相乗効果!新入社員の育成を起点とし、学び合う組織へ進化することで、組織の成長を加速させるアイデア

出場者

安井 利夏 様、古賀 景子 様

作品概要

新入社員がアウトプットし、先輩社員が前向きな努力に称賛を贈ったり、アドバイスをしたくなる「場」をロボットを活用してデザインする。

「場」のデザイン

① 新入社員は日々の気づきや学びをChatツールでアウトプットする

② 先輩社員や上司はそのアウトプットにいいねやコメントでリアクションする

③ 一定期間でChatツールのログからRPAが集計を行い、称賛を贈る対象者を選出する

(称賛対象は、リアクションが多い投稿の投稿者とコメント数の多い先輩社員・上司)

④ RPAが集計結果を元に動画を作成し、Chatツールに投稿する(動画はPowerPointとExcelで作成)

【参加賞】鈴木家「おうちDXアプリの提案」

■作品概要

タイトル

こんなアプリがあったらうれしい!!「ごはんのお支度」の生産性を2倍にするアイデア

出場者

鈴木 慎二 様

作品概要

献立から買い物、場合によっては準備や調理までを助けてくれるアプリ

〇登場人物

利用者:ごはんのお仕度に関係するすべての人

お店:食材を提供してくれる人・企業

アプリ運営:アプリの運営をする企業

1.利用者はアプリから献立の方向性を指示。

2.AIが献立候補を推奨。

3.利用者はおうちストック情報を入力。

4.アプリが買い物リストを作成。

5.利用者が購買指示。

6.購買指示に従い、RPAがネットでお店に発注。(ネットスーパーではない場合は、FAXとかメールとか)

7.利用者は指定の時間に受け取り。(配達/実店舗へ)

以上の運用を毎日安心して使えるように、アプリ運営が管理する。

【参加賞】Hanger Software「農薬適正チェック自動化の提案」

■作品概要

タイトル

農薬適正チェック自動化ソリューションの提案

出場者

上條 直樹 様

作品概要

生産者から提出された栽培履歴を基に農薬適正チェックをデジタルロボットにて自動的に行う

以下の流れで、農薬適正自動チェックを行う

① 気象データ、農薬最新データ等をRPAで自動取得

② 農作物生産者から提出された栽培履歴をRPAでデータ化

③ 農薬適正チェックを行う

ご応募・ご参加ありがとうございました